Den Traum von der eigenen Firma verwirklichen – das ist gar nicht so kompliziert. Was müssen Sie beachten, wenn Sie selbstständig werden möchten? Wir haben die wichtigsten Tipps zur Gründung des eigenen Unternehmens in der Schweiz für Sie zusammengetragen.

Von der Geschäftsidee über die Wahl der passenden Rechtsform bis hin zu Versicherungen und Vorsorgelösungen – wir gehen gemeinsam mit Ihnen die wichtigsten Schritte bei der Firmengründung durch. Los gehts!

1. Entwickeln Sie Ihre Geschäftsidee

2. Erstellen Sie einen Businessplan

3. Finden Sie einen Firmennamen

4. Ermitteln Sie Ihren Kapitalbedarf

5. Wählen Sie die passende Rechtsform

6. Gründen Sie Ihr Unternehmen

7. Prüfen Sie notwendige Sozialversicherungen

8. Ermitteln Sie Ihren Versicherungsbedarf

9. Berücksichtigen Sie steuerliche Aspekte

10. Vergessen Sie die Vorsorge nicht

Alles beginnt mit einer guten Geschäftsidee. Doch: Wer seine eigene Unternehmung gründen will, muss nicht zwingend das Rad neu erfinden. Sie können z. B. den Kauf einer bestehenden Firma oder die Eröffnung eines Franchise in Betracht ziehen.

Oder Sie führen eine bereits bestehende Geschäftsidee weiter und verbessern sie. Die meisten Gründerinnen und Gründer starten ihre Selbstständigkeit mit ihnen bereits vertrauten Produkten oder Dienstleistungen. Der grosse Vorteil hierbei: Wenn Sie einige Jahre erfolgreich in einer Branche gearbeitet haben, kennen Sie die zentralen Bedürfnisse und Probleme des Marktes. Der enge Kontakt mit Kundinnen und Kunden ist eine aufschlussreiche Informationsquelle für Verbesserungen, Produktinnovationen und Marktlücken. Als Branchenkennerin oder Branchenkenner verfügen Sie zudem über ein entsprechendes Netzwerk und kennen potenzielle Auftraggeberinnen oder Lieferanten persönlich. Bestenfalls arbeiten Sie in einem ambitionierten Team, das Sie beim Aufbau des Geschäfts unterstützt.

Wenn Sie etwas ganz Neues auf den Markt bringen, ist das eine einmalige Chance, aber auch eine grosse Herausforderung. Neue Ideen sollten daher immer ein bestehendes Problem lösen und/oder eine Verbesserung bringen: Dies ist der Fall, wenn Sie im Vergleich zu Mitbewerberinnen und Mitbewerbern günstiger, effizienter, einfacher oder umfassender sind.

Für welche Geschäftsidee Sie sich auch entscheiden: Um das Potenzial Ihrer Idee einschätzen zu können, ist eine Marktanalyse ein guter erster Schritt. Ein Business Model Canvas hilft zudem, Ihre Idee zu visualisieren und mögliche Schwachstellen aufzudecken.

Ihre Geschäftsidee steht fest. Nun geht es darum, wie Sie sie verwirklichen wollen. Ein Businessplan ist hierfür ein geeignetes Mittel.

Von Unternehmensziel über Mitbewerber bis zur Preispolitik: Mit dem Businessplan entwickeln Sie Ihre Idee zu einer Geschäftsstrategie weiter. Der Businessplan dient als Leitfaden für den Aufbau Ihrer Firma und kann z. B. den Finanzinstituten zur Kapitalbeschaffung vorgelegt werden. Deshalb ist es wichtig, ihn regelmässig zu aktualisieren. So gehen Sie sicher, dass Sie das Ziel Ihrer Selbstständigkeit nicht aus den Augen verlieren.

Ein Businessplan klingt nach viel Aufwand? Das Schweizer KMU-Portal stellt Gründerinnen und Gründern kostenfreie Vorlagen und Muster zur Verfügung.

Haben Sie bereits erste Ideen für einen Firmennamen? Achten Sie bei der Wahl Ihrer Firmenbezeichnung darauf, keine Markenrechte zu verletzen. Kontrollieren Sie zudem, ob für Ihren Internetauftritt eine entsprechende Domain frei ist. Je nach Marketingkonzept sollten Sie auch überprüfen, ob Sie mit Ihrem Namen Social-Media-Profile eröffnen können oder ob diese bereits an andere User vergeben sind.

Gut zu wissen: Je nach gewählter Rechtsform müssen Sie beim Firmennamen gewisse Zusätze integrieren und Vorschriften beachten. Bei einer Einzelfirma muss z. B. Ihr Nachname Bestandteil des Firmennamens sein. Bei einer GmbH oder AG hingegen ist die Rechtsform Teil der Firmenbezeichnung.

In den folgenden Bestimmungen finden Sie die wichtigsten Regeln für die Bildung eines Firmennamens:

Verletzt Ihr Firmenname die Firmenbildungsregeln, darf er nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Möchten Sie vor der Gründung abklären, ob Ihre Firmenbezeichnung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, können Sie Ihren Vorschlag beim zuständigen kantonalen Handelsregisteramt zur Vorprüfung einreichen.

Zur Übersicht aller kantonalen Handelsregisterämter

Für die Finanzierung des Geschäftsmodells haben Start-up-Gründer und -Gründerinnen viele Möglichkeiten. Zum Beispiel:

Wie hoch der Kapitalbedarf Ihrer Gründung ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So unterscheidet sich beispielsweise das benötigte Gründungskapital je nach Rechtsform deutlich:

Neben dem Gründungskapital fallen weitere Kosten an, wenn Sie selbstständig werden möchten. Bedenken Sie neben einmaligen Zahlungen auch laufende Posten, wie die Ausgaben für Ihren eigenen Lebensunterhalt, die Miete für Ihr Ladengeschäft, Löhne von Angestellten, Anschaffungskosten für Equipment und Inventar oder Budgets für Marketingmassnahmen.

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Kapitalbedarf zu ermitteln und sich beraten zu lassen. Zu knapp bemessene Finanzmittel sind ein hohes Risiko: Bei einem Konkurs haften Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer im schlimmsten Fall mit ihrem Privatvermögen. Es empfiehlt sich deshalb, eine Überbrückungsreserve für mindestens sechs Monate einzuplanen. Professionelle Beratung bekommen Sie beispielsweise auf Start-up-Plattformen wie startups.ch, bei Business Coaches, der Bank Ihres Vertrauens oder in Liquiditäts-Planungsworkshops der AXA:

Der Bund gewährt keine direkte finanzielle Unterstützung zur Gründung neuer Firmen. Stattdessen wird auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Neugründungen geachtet. Die einzige Ausnahme ist die Arbeitslosenversicherung: Sie bietet Unterstützungsmassnahmen für Arbeitslose, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Zusätzliche Förderungen können Neugründerinnen und Neugründer z. B. durch Stipendien, Subventionen, Wettbewerbe oder von Hochschulen (Forschungsgelder) erhalten.

Ob Einzelunternehmen, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft – wenn Sie selbstständig werden möchten, haben Sie die Wahl. Führen Sie als Einzelperson ein Geschäft im kaufmännischen Sinn unter eigenem Namen und in eigener Verantwortung, entsteht automatisch ein Einzelunternehmen. Diese Rechtsform ist weit verbreitet und für viele Start-ups der Einstieg in die selbstständige Erwerbstätigkeit.

Ein Einzelunternehmen besteht aus einer alleinigen Inhaberin oder einem alleinigen Inhaber. Für eine Einzelfirma müssen Sie von Ihrer Ausgleichskasse als selbstständigerwerbend anerkannt sein. Gründerinnen und Gründer sind bei dieser Rechtsform weiterhin natürliche Personen.

Als Inhaberin oder Inhaber eines Einzelunternehmens gelten Sie als selbstständigerwerbend.

Bei der Kapitalgesellschaft steht das eingebrachte Kapital im Mittelpunkt. Sehr beliebt sind in der Schweiz die AG (Aktiengesellschaft) und die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Als juristische Person erlangt die Kapitalgesellschaft mit der Handelsregistereintragung ihre Rechtsfähigkeit. Für Verbindlichkeiten haften die AG und die GmbH mit dem Gesellschaftsvermögen.

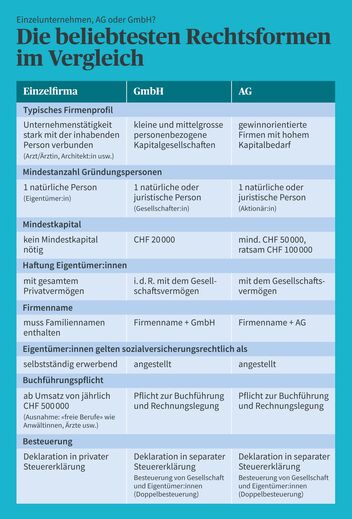

Einzelunternehmen, AG oder GmbH? Die beliebtesten Rechtsformen im Vergleich

Sie sind bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit? Dann geht es an die eigentliche Firmengründung. Je nach Rechtsform unterscheidet sich der Gründungsprozess.

Ein Einzelunternehmen entsteht mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit – und nicht, wie bei GmbHs oder AGs, durch den Eintrag ins Handelsregister. Erst ab einem erwirtschafteten Jahresumsatz von mindestens CHF 100'000 sind Sie als Inhaberin oder Inhaber eines nach kaufmännischer Art geführten Einzelunternehmens verpflichtet, Ihre Firma ins Handelsregister eintragen zu lassen.

Wichtig: Um in der Schweiz als selbstständigerwerbend zu gelten, muss Ihre Selbstständigkeit durch die zuständige Ausgleichskasse (AHV) geprüft und anerkannt werden. Nach der Aufnahme Ihrer selbstständigen Tätigkeit melden Sie sich hierfür bei der Ausgleichskasse. Zuständig ist die Ausgleichskasse des Kantons, in dem Sie Ihren Geschäftssitz haben.

Zur Überprüfung der Anmeldung braucht die Ausgleichskasse Belege für Ihre Selbstständigkeit. Deshalb erfolgt die Anmeldung rückwirkend. Legen Sie der Anmeldung Unterlagen bei, die Ihre Selbstständigkeit beweisen. Dies können beispielsweise Offerten und Rechnungen, Werbemittel oder eine Beschreibung der Tätigkeit sein. Ein Eintrag ins Handelsregister reicht für die Anerkennung der selbstständigen Tätigkeit nicht aus.

Die Gründung einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH oder AG erfolgt mit dem Eintrag ins Handelsregister und der Gründerversammlung der Gesellschafter vor einer Notarin oder einem Notar (öffentliche Beurkundung).

Mit der Gründung erhält Ihre Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit und gilt fortan als juristische Person.

Für die Eintragung ist das kantonale Handelsregister an Ihrem Geschäftssitz zuständig. Bei Ihrem Handelsregisteramt finden Sie eine Übersicht über die benötigten Unterlagen und Daten.

Für die Anmeldung beim Handelsregisteramt werden z. B. Angaben zu den im Handelsregister einzutragenden Personen, amtlich beglaubigte Unterschriften der Gründerinnen (GmbH) bzw. der Mitglieder des Verwaltungsrats (AG) sowie die notariell beurkundeten Gründungsunterlagen benötigt. Unterstützung bei der Vorbereitung der Gründungspapiere erhalten Sie durch Anwältinnen, Notare oder Treuhänder.

Im Zuge der Handelsregisteranmeldung geben GmbHs und AGs auch Auskunft über ihre Organisation, wie z. B. die Regelung der Geschäftsführung (GmbH) oder des Verwaltungsrats (AG). Bevor Sie Ihre HR-Anmeldung einreichen, sollten Sie deshalb folgende Punkte klären:

Nach Zusammentragen aller Gründungsunterlagen empfiehlt es sich, den Anmeldungsentwurf beim Handelsregisteramt vorprüfen zu lassen. Zudem sollten Sie die Dokumente, die notariell beurkundet werden müssen, frühzeitig bei Ihrer Notarin oder Ihrem Notar einreichen und einen Termin zur öffentlichen Beurkundung der Gründerversammlung vereinbaren.

Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, reichen Sie Ihre Anmeldung persönlich oder per Post beim Handelsregisteramt ein. Nach bestandener Prüfung erfolgt der Eintrag ins kantonale Handelsregister innert etwa 7 Arbeitstagen. Der Eintrag ins Eidgenössische Amt für das Handelsregister sowie die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB erfolgen im Anschluss.

Geschafft! Damit ist Ihre Kapitalgesellschaft erfolgreich gegründet. Nach Vorweisen Ihres Handelsregisterauszugs bei der Bank können Sie nun über Ihr Gesellschaftskapital verfügen und sind ab sofort vollumfänglich handlungsfähig.

Die Sozialversicherungen dienen der sozialen Absicherung der Schweizer Bevölkerung. Es handelt sich dabei um obligatorische Versicherungen, die grundlegende Risiken decken. Sie erbringen Leistungen in Form von Renten oder tragen die Kosten bei Unfällen oder Krankheiten. Zu den Sozialversicherungen zählen z. B. die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Berufliche Vorsorge (BVG), die Mutterschaftsversicherung (MV) und die Unfallversicherung (UV).

Arbeitnehmende in der Schweiz sind automatisch in der AHV versichert und obligatorisch gegen Invalidität, Todesfall und Armut im Alter geschützt. Selbstständige sind hingegen verpflichtet, sich eigenständig um ihre Sozialversicherungen zu kümmern. Die Rechtsform Ihres Unternehmens bestimmt somit Ihre sozialversicherungstechnische Stellung als Eigentümerin oder Eigentümer – und ob Sie sich eigenständig bei der AHV anmelden müssen.

Zur Anmeldung AHV / IV / EO / ALV bei easygov

Es ist empfehlenswert, die Kosten für Sozialversicherungen als normale Ausgaben in Ihrem Budget mit einzurechnen. Diese Sozialversicherungen sind je nach Rechtsform Ihrer Firma obligatorisch oder freiwillig:

Die Anstellung von Personal bringt Pflichten mit sich. So ist in der Schweiz jede angestellte Person obligatorisch gegen Invalidität, Todesfall und Armut im Alter versichert. Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber sind verpflichtet, Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Diese umfassen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge an AHV, IV, EO und Arbeitslosenversicherung sowie Arbeitgeberbeiträge an die Familienzulagen.

Wickeln Sie die Sozialversicherungsbeiträge Ihrer Mitarbeitenden über die Ausgleichskasse ab. Auch gegen Berufsunfall und Berufskrankheit (BU) müssen alle Angestellten versichert werden.

Die erforderlichen Anmeldungen im Überblick:

Die sogenannten Betriebsversicherungen decken – ergänzend zu den Sozialversicherungen – Risiken ab, die Ihrem Unternehmen in der Gründungsphase gefährlich werden können.

Ob Arbeitsausfälle, technische Störungen oder Cyberattacken: Betriebsversicherungen schützen bei Vorfällen, die Sie in Ihrem Traum von der Selbstständigkeit aus der Bahn werfen können. Deshalb sollten Sie sich bei der Wahl der passenden Absicherung die Frage stellen: Welchen Risiken ist meine junge Firma ausgesetzt? Und welche kann und möchte ich nicht allein tragen, sondern auf eine Versicherung abwälzen?

Die gute Nachricht ist: Die meisten Betriebsversicherungen sind für Start-ups und Selbstständige frei wählbar. Was Sie beachten sollten, erfahren Sie auf unserer Seite «Versicherungen für Selbstständige & Start-ups» und in unserem praktischen Versicherungs-Check:

Ein weiterer Punkt, den Sie bei der Budgetplanung bedenken sollten: Steuern. Auch hier spielt die Rechtsform Ihrer Gründung eine wichtige Rolle:

Diese Übersicht des SECO zeigt, welche Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden je nach Rechtsform erhoben werden.

Bei der Mehrwertsteuer spielt die Rechtsform Ihres Unternehmens eine untergeordnete Rolle. Es gilt: Erzielen Sie mit Ihrem Geschäft einen Jahresumsatz von mindestens CHF 100'000 für Leistungen in der Schweiz, sind Sie mehrwertsteuerpflichtig. Dann müssen Sie zwei Dinge beachten:

Viele Gründerinnen und Gründer denken zuletzt an sich selbst. Dennoch sollten Sie die persönliche Vorsorge auf keinen Fall vernachlässigen. Auch hier gibt die Rechtsform Ihres Unternehmens die Rahmenbedingungen vor:

Herzliche Gratulation! Sie haben den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt und Ihr eigenes Unternehmen gegründet.

Das «Abenteuer Unternehmerin oder Unternehmer» kann beginnen: Die ersten Monate und Jahre sind jetzt für die Etablierung Ihres jungen Unternehmens entscheidend. Wie wird sich Ihre Firma am Markt behaupten? Wann treten die ersten Start-up-Erfolge ein? Ist die zu Beginn gewählte Rechtsform noch die richtige? Zeichnet sich die Umwandlung in eine AG oder GmbH ab?

Gerne steht Ihnen das AXA Team auch nach der Firmengründung mit unabhängiger Beratung und wertvollen Tipps zur Seite. Kontaktieren Sie uns – wir melden uns in Kürze bei Ihnen.